《华东区外汇管理法规汇编》第一辑和1949年12月的《金融月刊》(上海社会科学院图书馆馆藏)

上海解放以后,报纸上关于军管会限制使用金圆券、推行人民币的报道

1949年5月28日,上海市人民政府正式成立。同日,市军管会接收了原中央印制厂上海厂,改为上海印制一厂,并以最快速度,扩建成一至五个工厂,同时开工印制人民币。图为中央印制厂上海厂

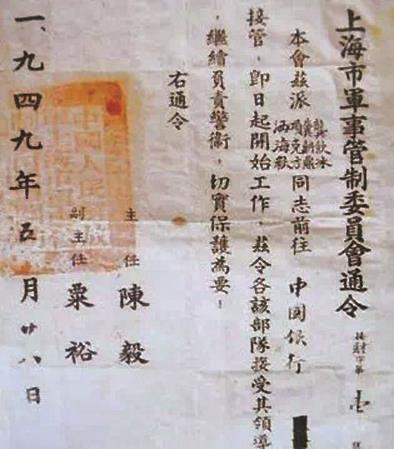

5月28日上海市军管会签发的中国银行接管令

军代表龚饮冰(左一)、冀朝鼎(左二)进驻中国银行,受到热烈欢迎

上海的解放需要面对的不仅仅是一个军事问题,也有着诸多待解的政治问题、经济问题等,必须提前筹谋、有所准备。

1949年5月27日,作为近代中国经济金融中心和亚洲最大国际通商口岸的上海正式解放,这是中国新民主主义革命的一个重要转折点,标志着国民党政权从军事、政治及至经济层面的全面溃退,也标志着上海这座城市的社会经济生活从这一天开始进入一个新的时代。毛泽东曾将进入上海、接收上海、管理上海称为“中国革命过一难关,它带有全党全世界性质”[中共上海市委党史研究室《接管上海·文献资料(上卷)》,中国广播电视出版社1993年版,第59页],认为这将是对中国共产党执政大城市的能力的考验。确实如此,尽管经辽沈战役、淮海战役、平津战役的先后告捷,早前工作重点在农村的中国共产党已陆续解放并接管了一些大的城市,但这些城市都不可与上海等量齐观,有限初步的城市执政经验对上海这座当时拥有600万人口的中国和亚洲最大城市是否适用也尚待检验。

在旷日持久的战争阴云笼罩和内外部市场通路封锁之下,解放之初上海的经济金融已遭受沉重的打击,新生的上海市人民政府面对的是一个风雨飘摇、狂澜既倒的局面,尽快恢复企业生产、经济建设以保障民生成为首要任务。为此,在中共中央的统一领导下,以邓小平为第一书记的中共中央华东局、以陈毅为市长的上海市人民政府在经济建设及对工商业的处理上遵循了16字方针——“发展生产、繁荣经济、公私兼顾、劳资两利”。基于此,在1949年这样一个特殊年份里,上海经济经历了一个从萧条困境向复苏新生的转变,而金融秩序的重建则是这部经济新生大剧的序曲,为上海随后在新中国经济金融建设中进一步发挥中心城市的辐射带动作用奠定了基础。

动荡时局下沪上紊乱的经济金融

上海是近代中国民营经济的重要发源地,曾涌现了大批全国著名的民营企业家,如火柴大王刘鸿生、粉纱大王荣德生、棉纱大王穆藕初、化工大王吴蕴初、颜料大王周宗良等,正是这一批经历了市场淬炼极富企业家精神且对西方科学管理思想已有所接触的民营企业家群体承载了近代上海的光荣与梦想。尽管受到多年战争冲击,上海的民营经济规模、比重及其当时在全国的地位依然不可小视。解放前,上海拥有民营工业企业年产值占全市工业总产值比重达83%,占全国民营工业总产值也有36%之多,民营商业零售额占全市商业零售总额的比重更是达到92%,是国内民营工商业最集中、民营经济发展最发达的工业重镇和商业中心(孙锡鸿《上海“四月危机”的前前后后》,《上海党史研究》1994年第2期)。

不过,战争阴云笼罩的承压、内外市场通路的隔断,也还是使得解放前夕的上海社会经济局面日渐严峻,物资严重匮乏,物价急速上涨。1948年8月19日金圆券发行之际,上海物价已比上年底上涨近60倍。蒋经国、俞鸿钧曾坐镇上海督导金圆券币制改革,并公布《经济管制法令》和《物价管制办法》,执行为期70天的限制物价政策,然而政府限价与物资短缺交叠的结果是抢购风潮。11月1日政府限价政策取消后,物价顿如脱缰野马,以米价为例,当月中旬每石米价即从原限价20元9角,一路攀升甚至突破2000元大关。与之相应,12月国民党金圆券发行量已超83亿元,是原定最高发行限额20亿元的4倍多,出现严重货币超发。进入1949年后,解放前的上海物价涨势并未有所缓和,常常是一天数涨、天天上涨,5月中每石米价曾高达3亿元以上(姜铎《解放战争时期国民党统治下上海的物价与通货膨胀情况》,《上海经济研究》1989年第1期)。可见其时上海经济金融局面之复杂、艰难。

物价畸高的背后,是在多元通货并存的格局下人们对法币继而是金圆券的价值储藏和交换媒介职能,不再抱持信心,其实质更是对货币当局信任的缺失。国民党政府从上海运走了大量黄金、白银、银元、美元等,导致了货币市场本身的内在供求关系失衡。自1948年12月起,国民党政府分若干批次从上海中央银行、中国银行将大量贵金属和硬通货,包括早前蒋经国在上海“打老虎”所收没的黄金、白银等运往台湾。蒋介石曾手令汤恩伯:“上海存有约值3亿多银元的黄金、白银,命令吴国桢请假,改由陈良以上海市政府秘书长代理市长,负责利用大批轮船将全部金银抢运台湾。在未运完之前,汤恩伯应集中全部兵力,死守上海。”(唐文《国民党统帅部关于京沪杭的作战》,载中国人民政治协商会议全国委员会文史资料委员会编《中华文史资料文库:第7卷》,中国文史出版社1996年版,第686页)

解放军接管时,上海中央银行金库里已只剩黄金6180.595两、1546643.4银元、8768.22美元和少量其他外汇(《中央银行稽核组工作总结报告》,上海市银行档案,Q61-1-1430)。

在多币种通货的较量中,金圆券极度贬值,已失去价值信誉,沦为人们不愿持有使用的“劣币”,而银元则逐渐占据上风,成为市场上通行的事实上的本位货币。根据1949年4月29日刊登于《经济导报周刊》的报道,解放前夕的上海金融已处于冻结状态,各银行、钱庄“为紧缩业务起见,从上周六起已开始停止拆放,同时对所有客户一律停止票据抵用,由于当日交易退票太多关系,市面交易已大部停顿”;“一般市民为了保值起见,不论现钞或本票,一律不表欢迎,现在是‘老二’(袁头)的天下,所有一切交易全部以‘老二’为本位,

甚至过去吃香一时的美钞也不能望其项背”(方静《解放前夕的上海》,《经济导报周刊》1949年第119期)。可见其时金融机构的资金融通基本职能都已难以履行。

实际上,进入1949年后,上海许多金融机构的董事长、总经理、经理等主要负责人,如中国银行总经理席得懋、上海银行董事长陈光甫、浙江第一银行董事长李铭等叱咤一时的上海滩金融巨擘均已陆续离沪。解放之初上海虽仍有约200家民营金融机构,但总体实力也已经明显下降,曾经的远东国际金融中心不复之前的荣光。金融紊乱的背后,则是实体经济陷入半瘫痪状态。到解放之际的5月,由于既缺原料又无销路,占上海全市纺织工业生产总值76.4%的私营轻纺工业基本处于半停工状态[颜次青《上海纺织工业概况(1949—1957)》,《财经研究》1958年第4期]。在此情势下,纺织、化工、食品、海运等行业的不少民营企业将设备、资金和专业人才向香港、台湾转移,这在一定程度上助推两地后来跻身亚洲“四小龙”行列。此外,上海原有1800多家外资企业也已减少了一半左右,剩余910家中97%是英、美、法等国企业[张侃《建国初期上海外资企业改造初探(1949—1962):以上海为例》,《中国经济史研究》2004年第1期]。

人民币怎样站稳了脚跟

上海的解放需要面对的不仅仅是一个军事问题,也有着诸多待解的政治问题、经济问题等,必须提前筹谋、有所准备。在接管沈阳等城市后,陈云就曾作出总结,认为“接收一个大城市,除方法对头外,需要有充分的准备和各方面称职的专业干部”(《陈云文选》,人民出版社1995年版第

879页)。基于此,接管上海的准备从1949年2月就已开始,当时中共中央华东局和中国人民解放军三野抽调了近2000名财经干部组成准备接管上海财经系统的“青州总队”,由原山东省财政厅厅长顾准担任队长,南下到江苏丹阳地区开展集训,学习了解当时能够掌握的所有关于上海社会经济现状的信息资料。这支队伍不断扩充,后所形成的财政经济接管委员会包括了主任曾山,副主任许涤新、刘少文,秘书长骆耕漠,财政处处长顾准,金融处处长陈穆,贸易处处长徐雪寒,重工业处处长孙冶方等一大批党内知名财经干部[《接管上海·文献资料(上卷)》,第79页]。

与人民解放军5月27日一道进驻上海的是,4亿元人民币被从江苏运入上海存放至外滩的中国银行。这也是执行了平津战役后中共中央和军委曾下达的一个死命令——军队推进到哪里,人民币必须要跟到哪里。人民币的发行,也被寄予期望能推动“解放区货币的进一步巩固,和解放区经济的进一步繁荣”(《中国人民银行发行新币》,《人民日报》1948年12月7日)。接管上海后第二日,上海市军事管制委员会即发布“金字第一号”布告,宣布“中国人民银行所发行之人民币,为解放区统一流通之合法货币”,自即日起“不得再以伪金圆券或黄金、银元及外币为计算及清算单位”,并明令将于1949年6月5日前废止金圆券,以1元人民币兑10万元金圆券比价在市内369个兑换点回收金圆券。随之,中国人民银行华东区行和上海分行于5月30日成立,后者逐渐在上海占据支配地位。截至6月5日,中国人民银行共收兑了上海市面全部金圆券流通额的一半左右,但现实经济生活对于人民币的需求还远远没有得到满足。全国解放形势的向好,也对人民币提出新的更大数量要求。在此背景下,原中央印刷厂上海厂被接收改为上海印刷一厂并迅速扩建,加紧印制人民币。

金圆券的市场价值已不复存在,但人民币要真正站稳脚跟,还面临一个最强劲的对手,那就是解放前就已在市面上广泛流通使用的“老二”——银元。由于对此前金圆券的快速贬值心有余悸,人们对新流通人民币的信心也没有完全建立,包括南京路四大百货公司先施、永安、新新、大新也均用银元标价,形成了示范效应,放大了银元的市场需求。当时上海市民领到工资后除了赶紧去购买米、布、煤等紧俏食品和日用品之外,就是到黑市上去兑换银元,而换到手的银元又有不少被窖藏起来以储值增值、待价而沽。尽管此间中国人民银行为稳定人民币、平抑银价,也曾向市场抛出数万枚计的银元,但还是被市场上庞大的银元需求所消化吸纳,几无效果。人民币在市场上的价格仍然一路狂跌,从5月30日的1银元兑650元人民币,跌到6月8日、9日的1银元兑2000多元人民币[参见曹树基、郑彬彬《上海商人、人民币贬值与政府形象之塑造(1949—1950)》,《学术界》2012年第10期]。与之相应,6月1日至9日,米价上涨了164%,棉布上涨了95%,批发物价指数上涨174%[全国政协文史和学习委员会编《回忆城市接管》(下),中国文史出版社2017年版,第551页]。

非常规情境下经济手段的成效不彰,使得政府开始考虑其他非经济强制措施。其中一个措施就是6月10日政府对银元投机交易的中心场所——位于汉口路422号的上海证券交易所的查封,抄没黄金3642两,银元39747枚,人民币1545多万元,美元62769元,

港币1304元(孙国《上海解放初期的经济保卫战》,《文史春秋》2004年第3期)。同日,解放军华东军区司令部颁布《华东区金银管理暂行办法》,办法规定严禁金银计价行使、流通和私相买卖,市民有储存者,须向国家银行按牌价兑换人民币。中国银行上海分行于同日挂牌,成为中国人民银行上海分行委托进行银元收兑的指定机构。经过此次金融秩序整顿,困扰上海多年的银元投机活动得以解决,银元价格和主要食品、日用品价格大幅下跌,人民币作为唯一合法通货的地位也得到初步确立,这为上海随后运用经济手段有效应对多次的物价波动以及整体经济的恢复和发展创造了基础条件。

民营经济恢复与上海经济的新生

上海,是近代以来中国经济金融的枢纽,上海经济的不稳会导致全国经济甚至政局的不稳。如前所述,解放初上海又是民营经济占比较大的城市,且上海民营经济在全国国民经济中的地位也不可小觑,因此有侧重地稳定和发展上海民营经济,以带动全上海乃至全国经济的恢复和发展,成为党中央、华东局、中共上海市委、解放军上海市军事管制委员会和上海市人民政府自上而下在上海解放初这一历史阶段的重要任务。为此,1949年6月1日,上海市政府即决定对重要的及经营面临困难的民营工业企业以原料供应、产品收购、以货易货、银行信贷等政策手段进行有针对的扶持,具体包括组织联营、下乡采购、转口贸易、重点贷款、订购产品、委托加工、委托代销等措施,成效显著。至当月9日,民营工厂中已有钢铁、制革、面粉、碾米、铅器等363家开工,占各业工厂总数的一半以上(《上海私营工厂一半以上开工》,《新华社电讯稿》1949年新370期)。

民族资本家、民营企业家是中国共产党领导的政治协商和新民主主义经济建设的重要依靠力量。6月1日,上海市商会曾致电毛泽东、朱德申明政治立场,表示希望在上海“奠定社会主义良好基础”(《市商会电呈毛主席、朱总司令致敬》,《商报》1949年6月2日)。次日,包括盛丕华、胡厥文、荣毅仁、侯德榜等在内的80多名工商业代表人士受上海市人民政府的邀请在外滩中国银行四层会议厅举行座谈,时任市委书记饶漱石,市长陈毅,副市长潘汉年、曾山、韦悫等市领导悉数参加,这堪称解放后上海的首场大型民营企业座谈会。会上,陈毅市长开宗明义指出,新民主主义革命的对象是“三座大山”,而不是在座的民族资本家。在一个相当长的时间内,只要有利于国计民生,私有财产应该被“容许存在和发展”,并保证在恢复和发展生产的前提下,政府会考虑资本家们所担心的问题[周而复《回忆陈毅同志》,载中共上海市委统战部统战工作史料征集组《上海文史资料选辑:统战工作史料专辑》(九),上海人民出版社1990年版]。陈毅的讲话无疑起到了定心丸的作用,给民营企业恢复发展注入了信心,一个例子就是解放前去到香港的火柴大王刘鸿生、化工大王吴蕴初等也纷纷返回上海恢复企业运营。

对于上海的接管和民营企业生产的恢复,中央一直予以高度重视。6月21日,周恩来、陈云、李维汉曾在北京邀请黄炎培、陈叔通、盛丕华、包达三等民主人士与知名企业家进行餐叙座谈讨论,希望听取他们对党接管上海和搞好上海工作的意见、建议,并希望他们向上海工商界解释说明党对民族资

产阶级的方针政策,以激起民族资本家的进步性和建设性。随后的6月25日,毛泽东、党中央又致电华东局并转上海市委,将由北平返沪的黄炎培、盛丕华、包达三等民主人士聘为上海市人民政府顾问,中心目标就是要对上海资本家进行政治动员,促进其恢复企业生产。7月,杰出实业家、民主建国会创建人之一胡厥文还在中共中央华东局和上海市委支持下,创办了上海工商界夏令学习会。12月,在上海商界拥有重要影响力的盛丕华被任命为上海市第一任党外副市长,这对工商业者而言无疑也是一个积极信号。

从中央到上海的重视和动员,对民营企业恢复生产确实起到了重要推动作用。以近代民族工业的代表性行业纺纱业为例,1920年代初上海的纱锭总数一度约占全国4成,到抗战前这一比例更是上升到超过5成,而民营纺织企业则占据了上海纱锭总量的绝大部分。纺纱业的恢复对上海经济的稳定和发展至关重要。根据新华社的报道,截至6月22日,全市54家民营纱厂复工开动纱锭1006980枚,超过解放前夕开动的数目,约占可运转纱锭1392000枚的80%。每日约出纱1930余件,比解放前每日约增产40件,其中申新九厂每枚纱锭20小时的产量也由5月24日的0.62磅增至6月22日的0.65磅(《上海五十四家私营纱厂复工》,《新华社电讯稿》1949年新401期)。年底,全市各主要工业行业民营企业的开工率已由刚解放时的25%上升到61.7%,其中钢铁、棉纺、染织、毛纺、冶炼、机器制造等行业开工率均超过80%。民营经济的恢复为上海经济发展注入了动力,1949年上海工业总产值中民营经济占比达到

83.1%[当代上海研究所、上海市地方史志学会:附录“上海解放初期大事记(1949—1952)”,《当代上海研究论丛(第1辑)》,上海社会科学院出版社2005年版]。

上海民营工商业和民营经济的恢复发展,又使得企业联合的需求日渐强烈。8月5日,有600多名代表与会的上海市第一次各界人民代表会议进入最后一天,盛丕华在会上提出组织工商业联合会的建议,会上审议通过了“请组织工商联合会”提案,该提案由姜鉴秋、王志莘、项叔翔、严谔声、刘靖基、杨立人等共同提议,连署人包括包达三、陈叔通、徐永祚等24人。这在5月27日市工业会和市商会联合组织成立“上海市商会、工业会临时工作联合小组委员会”的基础上,又往前迈进了一步,并且工业的重要性也被提到商业之前。8月7日,周恩来总理在上海市委所发关于准备成立工商业团体电报上批示:“以成立工商业联合会为好。公营企业主持人员也要参加,但不要占多数,以利团结并教育私人工商业家。”(参见王昌范《1949:上海工商业团体组建的台前幕后》,《世纪》2009年第6期)今日全国工商业联合会的源头渊薮可追溯到这里,这也彰显了上海在当时全国工商业中的地位。

8月9日,中共中央作出《关于组织工商业联合会的指示》指出:“工商业联合会重心应是私营企业,工业较商业比重应逐渐增加,公营企业主持人之参加,在各地亦应随各地工商业联合会之发展逐次增加,以便不占多数而能起推动其进步的作用。”同月26日,上海市工商业联合会筹备会成立,陈毅市长在讲话中指出筹备会“联合了公私营企业,完全是遵照公私兼顾的政策,希望从筹备会到正式成立联合会,都能多代表私营企业的困难和意见”,希望工商业联合会“今后多代表市民利益,大胆向政府提供积极性的建议,共同解决当前的困难”(《上海市工商业联合会昨日举行成立大会》,《商报》1949年8月28日)。随后,工商联筹备会先后接管了上海市商会和上海市工业会,成为上海工商业界新的领导核心。1953年中华全国工商业联合会成立,首任主席陈叔通即有上海工商金融经历,其在首届联合会代表大会所作开幕词《为实行国家总路线、正确地发挥私营工商业的积极作用而奋斗》,与陈毅在筹备会上的讲话若合符节。

全国支援上海与上海支援全国

上海从来都是全国的上海,没有全国的支持,解放初上海的经济局势不可能恢复稳定和发展,同时上海在经济恢复和发展之后也反哺服务于全国大局和整体战略。1949年7月22日—8月15日,新任中央财政经济委员会主任不久的陈云到上海调研工作并随后主持召开了全国财经工作会议,华东、华中、华北、东北、西北五大解放区财经负责人参加。是次会议明确了一个基调,即将上海经济稳定下来,就可稳定全国经济,并就上海与全国的关系提出“全国支援上海,上海支援全国”的方针。毛泽东在听了关于这次会议的汇报后也表示,“我们必须维持上海,统筹全局”[《毛泽东关于必须维持上海、统筹全局问题的电报(一九四九年九月三日)》,《党的文献》2010年第1期]。无论是全国支援上海,还是上海支援全国,离不开对于资源的统一调度,由此统一全国财经工作,即对财政收支、金融管理和重要物资的调度进行统一成为此后中央财政经济委员会的一个工作重点。9月9日华东区财政经济委员会的成立,即为这个财经统一过程中的一步,目的是便于调动华东区的物资支援上海,并使上海跟华东各省及其他各大区之间的横向沟通联系更顺畅,这为后续进一步统一全国财经做出了先期探索。

财政方面,入城之初上海市财政税务系统遵循的是接管沈阳所形成的“原封不动、先接后分”方针,对原国民政府国税市税仍暂沿用旧制继续征收,只取消保卫团费、保安特捐等少量捐税和一些重复征税,收税方案采行自报实缴、轻税重罚原则,给处于恢复中的民营企业创造一定的宽松经营条件。随着上海工商业尤其是民营企业生产的逐渐恢复,税收收入也逐渐改善,到8月上海市政府已收支相抵,到10月上海即开始向中央财政上缴巨额资金。民营经济在这方面做出了巨大贡献,1949年底上海市工业企业单位20307户,其中国营143户,公私合营15户,私营20149户。到1950年,上海的税收总额已占全国税收的22%,上缴中央财政占全市财政收入比例达85%[附录“上海解放初期大事记(1949—1952)”,《当代上海研究论丛(第1辑)》],在支援全国方面做出了积极贡献。

金融方面,人民币依靠国家强制力逐渐成为市场唯一通行的货币,货币发行权在中央,而原来由民营金融业主导的利率形成机制也逐渐转为由中国人民银行主导。同时,原主宰全国金融体系的所谓“四行、两局、一库”均由人民政府接管,除中国银行和交通银行改组为专业银行,总管理处迁至北京外,其余均停业。尽管政府对上海民营金融行业加强了管理和整顿,但后者在解放初金融支持民营经济恢复发展方面还是发挥了重要作用。1949年6月至12月,上海金融业发放贷款近3800亿元人民币,其中民营金融业的放款比重在70%以上[《项叔翔在全国金融业联席会议上的发言》(1950年8月1日),上海市金融业同业公会档案S172-4-5]。在此支持下,三分之二的民营纺织印染厂,7成的民营面粉厂,部分其他轻工业和各类重工业工厂都得到了收购产品或加工订货的扶助,一大批民营企业得以恢复生产。

物资方面,为了应对物资短缺和通货膨胀局面,上海市政府采取了向市场大量抛售、向市民实行平价粮配售、加强商品交易市场管理等措施。在中央统一决策和全国支持下,中央财政经济委员会从老解放区调棉花、从周边和产粮大省调大米、从北方调煤,依托上海陆续成立的系列国营商业机构加大对于市面上粮、纱、布、食油等的供应,单10月所抛售上述物资就回笼货币454亿元,而其中10月31日抛售布匹达17600匹,占当日市场总成交量比重达98.91%[全国政协文史和学习委员会编《回忆城市接管》(下),中国文史出版社2017年版,第558、559页]。全国的统一调度支持,为上海平抑飞涨的物价提供了充足的物资“炮弹”,也为解放前原料和燃料已趋于衰竭的上海工业企业恢复生产补给了供应,上海很快便恢复工业总产值全国第一的地位,并在对内贸易自由政策的支持下复又成为华东地区的物资集散中心。

(作者为上海财经大学高等研究院助理研究员)